Industrien

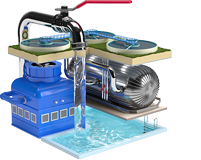

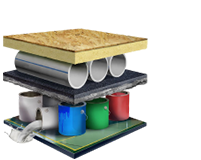

Performance Chemicals

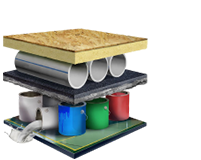

Rohstoffe und Additive, die Prozesse und Produkte sowohl funktionell als auch finanziell optimieren.

Industrien

Performance Chemicals

Rohstoffe und Additive, die Prozesse und Produkte sowohl funktionell als auch finanziell optimieren.